Roxanne Mitralias est militante à SYRIZA, au CADTM, ainsi qu’au Front de Gauche sur les questions agricoles et écologiques. Sociologue rurale et des sciences de formation, elle travaille aux côtés des mouvements paysans en France. Elle revient pour Contretemps sur la situation en Grèce et en particulier sur les effets destructeurs pour l’environnement des politiques d’austérité.

Roxanne Mitralias est militante à SYRIZA, au CADTM, ainsi qu’au Front de Gauche sur les questions agricoles et écologiques. Sociologue rurale et des sciences de formation, elle travaille aux côtés des mouvements paysans en France. Elle revient pour Contretemps sur la situation en Grèce et en particulier sur les effets destructeurs pour l’environnement des politiques d’austérité.

Contretemps : Quelle est la situation en Grèce aujourd’hui ?

Cela fait maintenant près de trois ans que la Grèce est devenue le laboratoire de politiques d’austérité d’une ampleur sans précédent au Nord. On y applique des recettes qu’on nommait « plans d’ajustements structurels » du temps du FMI et qu’on appelle, à l’heure de la Troïka, « plans de sauvetage ». Laboratoire aussi et surtout pour tester la population, évaluer jusqu’où il est possible d’aller sans que celle-ci ne se révolte. Malgré deux dizaines de grèves générales en trois ans et plus de cinq mille manifestations et grèves en 2012, des occupations et des mouvements de désobéissance civile d’ampleur, on peut dire aujourd’hui qu’il est possible d’aller très loin, au-delà de ce qu’il était permis d’imaginer. En termes de droits sociaux, la situation est relativement connue. En moyenne, un grec a perdu 40% de son salaire. Il doit en même temps faire face à l’augmentation du coût de la vie (liée à l’augmentation des taxes, mais aussi à la dépendance aux importations et à certains cartels – comme celui du lait, un des plus chers d’Europe) mais aussi à des impôts faramineux, qualifiés depuis trois ans d’« extraordinaires ». Très souvent ce même grec a perdu son travail, assez vite ses indemnités chômage et sa couverture santé. Il peut alors finir à la rue, ou bien émigrer, certaines fois il est poussé au suicide. Bien sûr il y a encore des grecs qui s’en sortent : ils peuvent compter sur leurs économies – vestiges de la croissance des années 1990, sur les appartements qu’ils ont acquis pendant l’énorme exode rural des années 1960 – vides de locataires maintenant, ou tout simplement sur la famille – lien invisible qui relie la ville à la campagne et permet encore de se nourrir. Mais il y a quelque chose dont on parle peu dans les médias européens. Dans ce fameux laboratoire, on mène d’autres sortes d’expériences. De manière tout à fait concomitante avec la destruction de la société, le gouvernement de la Troïka a pris ses dispositions pour exploiter les ressources naturelles. Evidemment cela se fait par les moyens classiques, c’est-à-dire la diminution des fonds accordés à la protection et la gestion de l’environnement. Cela passe aussi par la remise en cause des dispositions législatives et règlementaires qui barraient tant bien que mal la route à la surexploitation des ressources naturelles. Mais cela va jusqu’à la remise en cause de la constitution grecque qui empêchait (dans plusieurs articles dont l’article 24) l’exploitation privée du littoral et des espaces forestiers ; le mémorandum 2, voté au printemps 2012, accorde désormais cette possibilité. Les plages, par exemple, sont cédées pour 50 ans ! On assiste déjà ou très bientôt à une vague de privatisations, de concessions, de ventes et, d’une manière générale, d’accaparements sans précédent : des ressources minières, des terres, du littoral, de la mer, des forêts, des îles, des sources thermales et des grottes, des monuments archéologiques et des ports ou de la gestion des déchets et de l’eau. A titre d’exemple, fin janvier 2013, l’Acropole et le lac de Cassiopée à Corfou ont été vendus à NCH Capital pour y construire des logements touristiques. Cela se traduit aussi par ce qu’on appelle des éléphants blancs, c’est-à-dire des grands projets inutiles construits contre les besoins des populations, y compris dans une période de récession de cette ampleur : c’est le cas du projet de détournement du fleuve Akhelóös ou des investissements nécessaires pour les énergies renouvelables industrielles. Mais, les formidables cadeaux qu’offre le gouvernement grec au « monde de l’entreprise », ne servent même pas à créer de l’emploi ou améliorer le sort de la population, puisque le chômage atteint 27% en 2012. Dans cette Grèce du XXIème siècle où l’on brade tout pour rien, c’en est fini de la vie telle qu’on l’a connaissait. Le pays devient un protectorat énergétique et la nature se transforme en un nouvel espace d’investissement, immense casino pour les profits des capitalistes avides de continuer à s’enrichir. Bienvenu dans ce monde où cette déesse moderne, la dette, exige qu’on sacrifie à son autel tout ce qui faisait le socle de la société humaine.

Contretemps : On parle d’une nouvelle pollution dans les grandes villes grecques. Peux-tu nous expliquer ?

En effet, depuis quelques temps une nouvelle a réussi à briser les murs du silence européen, et est arrivée jusque dans les journaux télévisés français. Athènes et Thessalonique seraient recouvertes d’un nuage de pollution. Cette nuée noire dans le ciel des grandes villes grecques rappelle amèrement aux grecs la période glorieuse de la croissance, où l’on construisait des stades et des routes inutiles pour accueillir les athlètes du monde entier et où l’on prenait la voiture pour faire ses courses à l’épicerie du quartier. Ainsi la population française a appris que les grecs, désormais trop pauvres pour pouvoir se chauffer au fioul (soumis à une taxe de consommation spécifique, il a vu son prix grimper de 40% rien que pendant l’année 2012), se replient sur le bois de chauffage. Ils brûleraient même n’importe quoi selon les médias grecs, y compris des bouts d’arbres coupés illégalement dans les parcs menus ou des vieux meubles chargés de produits chimiques d’entretien. Comme quoi la décroissance forcée n’est pas forcément écologique. La situation est désormais très préoccupante, puisque le taux de pollution du ciel citadin dépasse régulièrement le seuil de dangerosité préconisé par les experts. Mais aussi, on apprend régulièrement que des écoles ou des universités doivent fermer leurs portes parce qu’elles n’ont plus de budget pour acheter du fioul. On entend dire enfin que les victimes d’incendies ou d’intoxication de gaz sont de plus en plus nombreuses. Pour affronter le nuage chimique, des mesures concrètes existent : interdire de nouveau de rouler au diesel dans les villes, annuler la taxe spéciale sur le carburant de chauffage et développer les moyens de transports collectifs. Mais, le gouvernement et ses collaborateurs Troïkiens ont manifestement d’autres plans : par exemple, dans un effort d’assainissement des dépenses publiques comme ils disent, mais en réalité afin de récolter le maximum d’argent – et surtout pas auprès de leurs riches amis – ils augmentent encore le prix des transports en commun. Au moment où la population athénienne arrête massivement de prendre la voiture, le prix du billet du métro subit une énième augmentation pour atteindre 1 euros 75 centimes. Son prix a augmenté de 135% en quatre ans.

Justement, à propos des transports, quel est l’impact des « plans de sauvetage » ?

On se souvient que la hausse des péages avait entrainé un mouvement de refus de payer. Il y a d’abord les liaisons maritimes, dont la fréquence a fortement diminué vers les îles où elles étaient subventionnées. Le prix du carburant ayant également augmenté, les billets pour les bateaux coutent désormais très cher. On ne peut plus aller au Pirée, prendre ses billets à la dernière minute et sauter dans le bateau pour une île des Cyclades au hasard. Mais ceci n’est qu’une évolution culturelle, à laquelle les grecs devront s’habituer. Quid des habitants de ces îles qui ne pourront plus aller à leur préfecture, à l’hôpital, à l’école ? Ainsi en Grèce tout devient payant, et c’est brutal. Les autoroutes ont vu naître en leur sein le premier mouvement de désobéissance civile appelé « je ne paye pas » qui prônait le refus de payer les péages. Les usagers n’acceptaient pas l’augmentation brusque et démesurée du prix des péages, pour des autoroutes construites avec leurs impôts, cédées gracieusement au même « monde de l’entreprise ». Les premiers jugements pour ces actes de résistance arrivent en ce début 2013. Cette répression fera peut-être oublier aux usagers que le réseau routier, desservant des zones très difficiles dont des montagnes, est totalement laissé à l’abandon depuis que des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été mis en disponibilité.

En France, on a eu vent de l’achat d’îles par l’émir du Qatar. Est-ce que ca correspond à une politique plus générale ?

En Grèce, les forêts, les landes et le littoral sont publics. C’est un pays sans histoire féodale, où les terres n’ont pas de valeur en soi, puisqu’elles sont faiblement productives. Un des premiers objectifs de la Troïka a été de les privatiser afin que des investisseurs puissent les « valoriser ». Les forêts grecques subissent en même temps les politiques de privatisation, de désengagement de l’état et de destruction de l’environnement. Non seulement il apparaît qu’elles sont surexploitées pour satisfaire la demande croissante pour le bois de chauffage, et du même coup enrichir les quelques intermédiaires qui se sont placés sur le marché, mais elles sont de moins en moins protégées. Les responsables politiques ont soigneusement fait sauter les législations qui régulaient aussi bien l’exploitation des forêts par la sylviculture que la possibilité de bâtir. Ils ont également coupé les budgets alloués aux agences de gestion des zones protégées, en attribuant la majeure partie des fonds de la « caisse verte » au remboursement de la dette. La « caisse verte », créée par la voie législative en 2010, est destinée au financement de programmes, de mesures et d’actions dans le but de favoriser la croissance par la valorisation et la protection de l’environnement. Elle sert aux programmes de lutte contre les incendies, de reforestations, de zones protégées, de protection de la mer et des zones côtières, d’amélioration des espaces urbains. Alimentée par la vente de l’environnement grec et les taxes spéciales sur le fioul à hauteur de 1,85 milliards d’euros, elle sert à rembourser prioritairement la dette (95% des fonds disponibles selon le mémorandum 2). Depuis la décision du gouvernement de novembre 2012, seulement 2,5% de ses ressources pourront financer des actions en faveur de l’environnement. Voilà donc comment on sacrifie la nature pour payer les intérêts de cette dette qui n’a cessé de croître depuis 2010, début de l’expérimentation menée par la Troïka (on est passé de 120 à 180% du PIB). Aussi, le plan d’aménagement du territoire a été modifié (dans un pays sans cartes forestières et sans cadastre, tout devient possible !) pour permettre d’utiliser les espaces forestiers et semi forestiers pour le tourisme de masse, pour la production énergétique et tout simplement pour y construire sa maison. Dans le même sens, une des premières mesures qui a été prise en 2011 (toujours dans le but affirmé de payer la dette !), c’est de légaliser les maisons construites sans permis après avoir réglé une somme forfaitaire. La période pour ce faire a déjà été prolongée quatre fois : on peut donc construire n’importe quoi, n’importe où en s’acquittant d’une amende ! Dans ce même effort d’accaparement des communs, la troïka proposait que l’état Grec vende les îles avec moins de 50 habitants pour renflouer les caisses. Même si cette proposition a choqué l’opinion publique, un certain nombre d’îles inhabitées sont actuellement en vente par des propriétaires privés. Mais bientôt les investisseurs du monde entier vont pouvoir se partager les plages, le littoral ou les fonds marins : il suffit de faire un tour sur le site internet de « la caisse des dénationalisations » cette institution nommée TAIPED et constituée pour vendre la propriété de l’état grec (d’ailleurs pas assez rapidement selon le FMI qui propose de virer les quelques grecs qui la composaient pour y mettre des experts internationaux). On peut par exemple, si on a suffisamment d’argent, acheter des terres dans le sud de Rhodes (Prasonisi) en zone Natura 2000, pour y construire un golf, des équipements de sports nautiques et des hôtels pour accueillir des hordes de touristes. Aussi, selon la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) Grecque, 40 îles seraient menacées d’être placé dans la caisse de dénationalisation, dont 24 classées Natura 2000 : l’objectif est d’y construire des complexes touristiques. Quand on sait que la Grèce est un « hotspot » de biodiversité, que le littoral grec équivaut à un quart des côtes européennes, on peut prendre la mesure de ce qui nous attend. Ceux qui avaient comme habitude de profiter de la mer pour leurs vacances, leur loisir ou pour vivre n’auront évidemment plus accès à cet espace de manière gratuite et libre. Ces privatisations auront des effets de longue durée sur l’environnement, puisque les investissements prévus ne vont pas dans le sens d’un développement durable en accord avec les spécificités du milieu naturel. Aussi, pour permettre ce type d’investissements, une nouvelle loi a été votée début janvier 2013 qui autorise le changement d’usage des terres, et l’installation de complexes touristiques « all inclusive », avec spa et golf. Ces énormes constructions ne seront pas soumises au plan d’urbanisme, puisqu’elles seront elles aussi légalisées par des procédures « fast track ». Quel sera le bénéfice pour la société locale ou pour l’environnement de ce type de développement touristique d’un genre colonial, décrié en Espagne pour avoir engendrer une bulle immobilière et pour avoir détruit le littoral ? Aucun, il s’agira encore une fois de payer les intérêts de la dette et d’enrichir les investisseurs. Bien sûr, cette vague d’accaparements est présentée par le gouvernement et les investisseurs comme un développement durable alliant protection de l’environnement et investissement économique. Il n’en est rien. En réalité il s’agit de vastes plans de quasi-cession de terres publiques vers des entreprises.

Comment s’organise la résistance au programme de la Troïka ?

L’exemple de la lutte à Elliniko et de la préservation de toute la côte entre le Pirée et le cap Sounion est à ce titre tout à fait parlant. L’ancien aéroport d’Elliniko s’étend au sud de l’agglomération athénienne et longe la mer. Cet espace de 650 hectares fait rêver les promoteurs immobiliers. Ils voient déjà les ensembles touristiques luxueux et les casinos qu’ils pourraient construire pour accueillir les nouveaux riches de ce monde, saoudiens et chinois en visite au pays de Socrate. Depuis les jeux olympiques de 2004, en attendant la « valorisation » promise par les différents gouvernements, l’espace de l’ancien aéroport est laissé à l’abandon : on y voit des bâtiments vides et délabrés ainsi que des boîtes de nuit illégales construites sur la côte. Pendant longtemps, les différents gouvernements ont évoqué la mise en place d’un « parc vert métropolitain » qui manque cruellement à Athènes, ainsi que la construction de logements et de bureaux. Mais la crise a libéré les convoitises et cette propriété publique se retrouve dans la « caisse des dénationalisations ». Prête à être vendue pour quatre fois moins que son prix, c’est-à-dire pour seulement cinq milliards d’euros. Elliniko deviendra donc un immense parc à logements, hôtels et casinos, avec ports privatifs et plages fermées : le gouvernement grec a définitivement abandonné le projet du « parc métropolitain ». Toute la zone côtière est soumise désormais au même type de plan de privatisations et d’investissements. Ainsi, on envisage même de créer des îles artificielles pour y construire des ports de plaisance pour permettre le stationnement des yachts. L’idée est de faire de la baie de Saronikos, de Pirée au cap Sounion, une nouvelle riviera, un nouveau Monaco. Selon Panos Totsikas, militant sur la lutte de Elliniko, il s’agit de la continuation d’un développement de type « Jeux Olympiques » qui vise à bâtir toutes les terres (et même la mer) qui étaient publiques. La péninsule d’Astéras (municipalité de Vouliagmeni – au sud d’Athènes), où vivent les familles les plus fortunées de Grèce, est elle aussi à vendre. Les plages, publiques et privées, un hôtel luxueux, un temple dédié à Apollon, ainsi que quelques îlots non habités seront bradés pour à peine quelques millions d’euros… Face à ce processus, des résistances se sont développées : les habitants d’Elliniko, après avoir lutté pour que leur plage ne soit pas cédée à des entrepreneurs grecs douteux, occupent maintenant une partie de l’ancien aéroport ! Des oliveraies (1150 arbres) et des jardins sont plantés et cultivés. Elliniko est devenu un lieu d’émulation pour le mouvement social athénien puisqu’on peut y suivre des débats, des événements artistiques, des formations sur les techniques agronomiques et même se faire soigner, quand on ne peut faire autrement, dans le dispensaire de santé solidaire et autogéré qui s’est installé dans le même quartier. Les coalitions progressistes des villes concernées par la vente de la côte d’Athènes se rebellent également : de Moschato à Glyfada, Vouliagmeni ou Anavyssos, ces projets de « valorisation » ne passent pas auprès des habitants.

Y a-t-il d’autres secteurs privatisés ?

Tout à fait ! Toujours avec ces mêmes procédures « fast track », qui permettent de passer outre le parlement et se sont multipliées afin d’éviter tout débat démocratique en temps de crise, le gouvernement et ces alliés du FMI et de l’UE préparent le terrain pour exploiter le juteux marché des déchets. Des partenariats de type public-privé ont été mis en place, dans le but de multiplier les centres d’enfouissement et d’incinération dans tous les pays (sont concernés 4 centres à Athènes, Thessalonique, la Macédoine de l’ouest et le Péloponnèse). Non seulement il s’agit de centres de traitement allant à l’encontre des recommandations de l’Union Européenne (qui promeut d’abord la prévention) mais la part de la participation financière des acteurs privés sera diminuée, puisqu’une partie des « aides » allouées à la Grèce par l’UE iront dans le financement de ces projets. Afin de bien servir les intérêts des investisseurs, il s’agissait d’écarter toute gestion rationnelle (la fameuse prévention-recyclage, etc.) qui pourrait nuire aux plans d’enrichissement de ces derniers. C’est pourquoi on a écarté les élus territoriaux (et a fortiori les populations locales et les contre-projets de gestion des déchets), en confiant cette tache à des institutions régionales fantômes. Les boîtes privées (et les décideurs qui se serviront) pourront donc s’enrichir, sur le dos des habitants et au détriment de l’environnement, des sols, des eaux et des sites archéologiques, en exploitant des décharges et des incinérateurs. Une gestion des déchets par des entreprises privées signifie recherche maximale de profit. Plus de déchets, c’est plus d’argent à se faire au détriment de la santé, de l’environnement, du territoire et du patrimoine. Un des combats, des plus virulents et radicaux de la dernière période a eu lieu dans le quartier de Kératéa, dans l’agglomération athénienne. Une véritable guérilla a opposé les habitants aux CRS. Le gouvernement, dépassé par plusieurs années de lutte acharnée contre le projet d’incinérateur, a dû même faire appel aux forces de police ! Mais malgré ces menaces les habitants n’ont pas reculés. La lutte de Kératéa a été victorieuse : depuis 2010 le projet est abandonné ! Aujourd’hui il existe en Grèce une coordination des comités s’opposant à ces projets de gestion de déchets et proposant une gestion décentralisée et coopérative (prosynat). Pour recevoir le « paquet de sauvetage » qui sert à financer les partenariats publics-privés au profit du privé dans le cas de la gestion des déchets, il y a une condition expresse : privatiser la gestion de l’eau. La vente d’EYDAP, la compagnie des eaux d’Athènes et d’EYATH – la très profitable compagnie des eaux de Thessalonique – ainsi que des barrages hydroélectriques ne signifie pas seulement perdre le contrôle d’une ressource naturelle d’une importance majeure pour le pays. Les créances de l’état et des municipalités sont beaucoup plus élevées que la valeur de mise sur le marché, dans le cas d‘EYDAP. Ainsi, ces dettes qui pourront être réclamées par le nouveau propriétaire, de même que le bon bilan financier d’EYDAP (5 millions d’euros de bénéfice pour le premier trimestre 2012), confirment qu’il s’agit d’une pure concession coloniale établissant un monopole naturel pour le repreneur privé. Cette acquisition scandaleuse sera accompagnée d’une augmentation des tarifs, comme le sous-entendent déjà les médias grecs. Enfin, des doutes planent quant à la qualité d’un réseau privé dans un pays géographiquement difficile et par endroit très aride, où la gestion de l’eau a toujours été un sujet majeur. Comme pour la gestion des déchets, il existe aujourd’hui en Grèce une initiative contre la privatisation de l’eau et qui propose des modèles de gestion de l’eau au niveau local (initiative 136 à Thessalonique), de manière non lucrative, par les citoyens et en exerçant un contrôle social. Les habitants organisés par quartiers sont prêts à racheter des parts lors de la privatisation d’EYATH. Encore une fois, contrairement à ses engagements internationaux en termes de droits humains ou de préservation de l’environnement, le gouvernement promeut et finance des travaux gigantesques de détournements de rivières (Akhelóös en Thessalie, Aóös en Epire, et le projet de Árakhthos depuis peu abandonnés grâce à la mobilisation de la population) ou de barrages pour conforter ce modèle d’utilisation de l’eau qui va dans le sens du gaspillage et de la privatisation de la ressource. Evidemment, les investisseurs privés ne sont pas intéressés par une gestion de l’eau économe, proche des besoins de la population et respectueuse des contraintes naturelles.

Qu’en est-il du projet de lancer la Grèce dans le capitalisme vert et d’en faire grand producteur d’énergie renouvelable ?

En même temps que la propriété de l’ancien aéroport Elliniko a été, par voie législative, cédée à la caisse des dénationalisations, le dernier gouvernement grec socialiste (sic) a initié le débat sur le « Programme Soleil », qui a été voté pendant que le gouvernement technique était au pouvoir (printemps 2013) par le biais des procédures « fast track ». Ce plan est actuellement suivi par une commission composée de membres des gouvernements grec et allemand, de la commission, de la banque centrale européenne et d’un représentant commercial d’une entreprise de conseil en placements financiers (Guggenheim Capital). C’est un programme qui brade la propriété de l’Etat (espaces forestiers, terres agricoles cultivées), afin d’y installer des centrales photovoltaïques de dimension industrielle (en utilisant probablement une technologie allemande ancienne qui cause de nombreux problèmes). Comment ça se passe concrètement ? Les entreprises louent aujourd’hui des terres à des petits propriétaires pour une somme d’argent conséquente. Elles peuvent y installer des panneaux solaires. Mais dans le cadre du « programme soleil », l’Etat pourra exproprier ces terres : il s’agit d’un scandale d’ampleur, d’une appropriation non assumée des terres agricoles et des espace forestiers (à l’origine appartenant à des petits propriétaires ou tout simplement publiques) pour les céder à des entreprises privées, souvent allemandes. Un autre aspect du scandale est que ces installations seront faites avec de l’argent emprunté par l’état grec auprès de la banque centrale allemande et également avec des fonds provenant des « plans de sauvetage » accordés par l’Union Européenne et le FMI. Pour que la Grèce puisse avoir un retour suffisant sur l’investissement, il faudra produire des quantités énormes (10GW supplémentaires, qui doubleront pratiquement la production nationale) qui ne serviront pas pour satisfaire les besoins du pays. Il faudra également relier le réseau avec l’Allemagne, puisque le but est d’approvisionner le pays avec de l’énergie « verte ». Le coût de ce projet est gigantesque : installer le câble sous-marin et réaliser les travaux d’aménagement nécessaires élèvera la facture à plusieurs dizaines de milliards d’euros. De plus, c’est techniquement très difficile à cause des difficultés de transport de l’électricité. Le but non avoué pour les investisseurs est d’acheter cette « énergie verte » au sein du marché des émissions carbones à un prix très bas, afin de dédouaner l’Allemagne d’être un pays pollueur, et de recevoir des droits à polluer par ailleurs. La Grèce quant à elle augmentera très probablement sa dette dans l’opération : il suffit que le retour sur l’investissement ne soit pas suffisant, ou que techniquement les objectifs ne soient pas atteints. Dans tous les cas les investisseurs sont gagnants, puisqu’ils recevront les intérêts de la dette contractée par le gouvernement grec, ils investissent sans payer grande chose, ils possèdent des terres, ils peuvent acheter des droits à polluer, et éventuellement ils récupèrent de l’énergie qualifiée comme renouvelable. Dans certains cas, comme dans le village de Sitanos que j’ai visité, littéralement entouré de panneaux photovoltaïques, les habitants admettent amèrement qui se sont faits avoir, puisque une seule personne est employée pendant une demi-journée par semaine, les terres ont été vendues très peu cher (y compris celles qui servaient de pâturage) et leur territoire est détruit à jamais. En effet les panneaux photovoltaïques en question sont anciens et mal entretenus ce qui augmente la probabilité d’écoulements toxiques sur le sol. Par ailleurs ils augmentent la température au sol jusqu’à soixante degrés dans une région déjà très aride. Ce « village électrique » fera partie du « programme soleil » quand celui-ci verra le jour.

Contretemps : Le photovoltaïque industriel est un aspect du problème. Qu’en est-il des éoliennes ou des centrales hydro-électriques ?

Mais le bal des énergies renouvelables industrielles ne s’arrête pas là : il y a aussi l’éolien industriel (130 mètres de haut équivalent à un gratte-ciel, 50 mètres de diamètre au sol) qui se combine au photovoltaïque dans un merveilleux mix énergétique. Placées sur les crêtes des montagnes, ces installations occupent des terres publiques, en grande partie cédées quasi gratuitement à des entrepreneurs grecs ou étrangers (EDF se prépare à entrer dans le marché par exemple). En plus, un réseau routier conséquent accompagnera ces installations, ce qui altérera fortement le paysage de montagne. Dans le Magne au Péloponnèse, dans la Grèce continentale, ou dans les îles du Nord de la mer Egée, ces projets suscitent de vives oppositions. A Límnos, Lesbos et Chios, on prévoit 28 parcs éoliens, avec 353 éoliennes pour produire 706MW d’énergie dans le but de l’exporter. En Icarie, 110 éoliennes sont programmées, 2 seulement seraient suffisantes pour la consommation locale. En Crète, une coordination de plus de 200 associations lutte contre ses projets pharaoniques : une plainte par plusieurs milliers de personnes et de collectifs a été déposé sur cette question au conseil d’Etat. Pour réaliser les projets industriels en énergies renouvelables qui devraient couvrir 8 fois les besoins de l’île (des milliers d’éoliennes, des hectares de panneaux photovoltaïques, des centrales hybrides avec réservoirs de millions de m³ d’eau, des usines héliothermiques avec tours de 150m de haut, les lignes électriques et leurs pylônes, les câbles sous-marins pour exporter cette électricité…), il va falloir creuser profond, raser des montagnes, déforester, ouvrir des routes, pomper dans les nappes phréatiques. L’emploi créé est négligeable par rapport aux problèmes que ces projets créeront aux activités touristiques ou agricoles qui font vivre aujourd’hui les régions concernées. Le but est de faire de la Grèce un pays de production énergétique à bas coût qualifiée de « verte ». Mais l’échelle industrielle de production n’est pas compatible avec la préservation des espaces naturels, des paysages et de la qualité de vie des populations locales. Un dernier aspect inquiétant est le récent classement des grandes centrales de production hydro-électrique (plus de 15GB) en sources d’énergies renouvelables. Quant on sait qu’elles sont en voie de privatisation, on imagine bien que leur sort sera aussi de participer au marché des émissions carbones. Les entrepreneurs qui les achèteront pourront là aussi classer cette production énergétique comme renouvelable et vendre des droits à polluer par ailleurs. Evidemment des pistes réellement alternatives pour la production énergétique « renouvelable » existent en Grèce. La géothermie, insérée dans un mix énergétique tourné vers la satisfaction des besoins locaux, pourrait permettre à ce pays très sismique et volcanique de produire 600 fois plus d’énergie que l’Islande. Mais ce projet a été développé par DEH (EDF grecque publique) qui sera bientôt bradée elle aussi ; rien d’étonnant donc dans le fait que ces projets ne soient pas retenus. Avec une production de petite échelle, et des plans de réduction de la consommation, la Grèce pourrait atteindre la souveraineté énergétique.

Est-ce que c’est uniquement l’énergie dite verte qui est visée ? Où en est l’exploitation des ressources minières ?

Pour finir cette balade cauchemardesque, il faut rappeler que l’actualité grecque de ce début 2013 est marquée par un débat virulent sur l’exploitation des ressources minières. Tout récemment, on faisait croire que les problèmes du pays seraient résolus grâce aux gisements de pétrole se trouvant dans la mer Egée, Ionienne ou Libyenne. C’est très contestable! En fin de compte très peu de fonds vont arriver dans les caisses de ce pays dépourvu de code minier (ce qui permettrait de défendre les intérêts du pays face aux entreprises qui exploiteraient ses gisements). De plus, même s’ils se révélaient intéressants, il faudrait plusieurs années (voir plusieurs dizaines années) avant que les retombées économiques se fassent ressentir (seules 10% des retombées totales iraient à l’Etat grec faute de code minier). Dans tous les cas, leur exploitation est tout à fait « questionnable », quant à l’impact sur l’environnement, sur la société locale et sur les activités économiques actuelles. Est-il pertinent de risquer des pollutions importantes dans un archipel qui vit de tourisme ou de pêche, et qui constitue un environnement remarquable ? De la même manière, des mouvements importants émergent dans différents endroits du Nord de la Grèce (à Skouries dans le Chalcidique, à Evros, dans le Rhodope ou à Kilkis) contre les mines d’or qui sont installées dans des forets précieuses, du point de vue environnemental, économique mais aussi patrimonial. Toujours pour un petit gain en termes d’emploi, mais surtout avec des dégâts sur l’environnement (pollution de l’eau par des métaux lourds et du souffre) ou sur l’apiculture, la sylviculture, la pêche, sur l’élevage, mais aussi sur le tourisme. A Skouries (Iérissos) près du célèbre Mont Athos, la population organise régulièrement des manifestations de plusieurs milliers de personnes dans la forêt ou en ville. Les deux partenaires, Eldorado Gold (société canadienne) et Hellenic Gold (entreprise grecque) sont protégées par des CRS qui n’hésitent pas à frapper et à arrêter la population qui lutte ni même à lancer des bombes lacrymogènes dans les forets qui prennent naturellement feu (et récemment dans les écoles). Le calcul est simple : l’Etat grec a vendu les mines pour 11 millions d’euros, puis a accordé une subvention de 15,3 millions d’euros à cette entreprise privée qui vaut 2,3 milliards d’euros. La valeur des gisements s’élève elle à 15,5 milliards d’euros. Les permis sont douteux, les mines cédées pour si peu, et le gain pour la population de ces espoirs dorés est nul. Encore une fois, qui sont ces investisseurs costumés pour brader les terres, le patrimoine, les communs, et la nature qui appartient à la population, en usant de tous les moyens ?

Quelques mots de conclusion ?

La danse macabre sur l’environnement grec va-t-elle continuer ? C’est la question que les écologistes grecs, la gauche et les mouvements citoyens se posent. Les entreprises qui convoitent les ressources du pays tentent de s’imposer (et de plus en plus en employant la force) à l’aide de la Troïka grecque et internationale. Pour n’en citer que quelques unes : EDF, Iberderola, Eldorado Gold, Gazprom, Suez ou Siemens font tout leur possible pour pouvoir continuer à faire des profits sur le dos de la population et de l’environnement. Elles souhaitent employer des « esclaves modernes » pour 300 euros par mois dans les hôtels « all inclusive » pour très riches, racler toute ressource énergétique et hydrique, posséder les terres publiques et occuper in fine une place stratégique en méditerranée. Elles rêvent d’un nouveau colonialisme énergétique et foncier du XXIème siècle. Mais, c’est sans compter sans les mouvements d’ampleur qui se développent un peu partout sur le territoire !

Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur•e(s) et URL d’origine activée.

Roxanne Mitralias

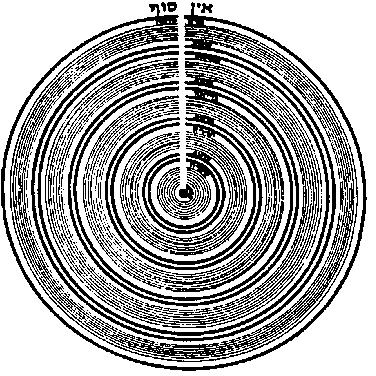

Alors que saint Patrick vient de nous ouvrir le printemps, bien que le temps vrai n’existe pas, c’est avec joie que nous en goutons l’illusion nécessaire au libre arbitre. Bien nous en fut donné. Nos yeux lavés par des larmes de joie, virent furtivement ce que le seigneur de toute chose n’a de cesse d’exprimer… Dans le ciel, comme cela est souvent donné, la danse des nuages formèrent quelques lettres :

Alors que saint Patrick vient de nous ouvrir le printemps, bien que le temps vrai n’existe pas, c’est avec joie que nous en goutons l’illusion nécessaire au libre arbitre. Bien nous en fut donné. Nos yeux lavés par des larmes de joie, virent furtivement ce que le seigneur de toute chose n’a de cesse d’exprimer… Dans le ciel, comme cela est souvent donné, la danse des nuages formèrent quelques lettres :

Enfin au chemin du Roi, cette Voie Royale qui ne cesse d’espérer le digne visiteur pour distribuer la splendeur, le poème : «

Enfin au chemin du Roi, cette Voie Royale qui ne cesse d’espérer le digne visiteur pour distribuer la splendeur, le poème : «

[/mantra-pullquote]

[/mantra-pullquote]